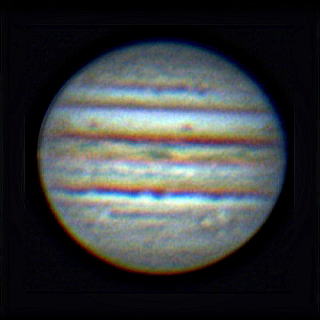

2025年12月2日

VC200L

焦点距離 : 1,800mm F : 5 3倍 バーロー

Fire Capturev2.6 、AutoStakkert3.1、Registax6、StellaImage7

21,116Fr 80%

第2版 (改訂 2015年11月8日) 更新 2025年12月8日

ようこそ。ご訪問有難うございます。

横浜の自宅で観測した天体画像をメインとしたページです。 3等星が見えるかどうかの光害の夜空の下、

美しい星々を記録することに挑戦しており、また旅先での観測と旅行情報も載せています。

自宅では現在、3cm、5cm、6cm屈折、20cm反射鏡を使用し天体画像を撮影しています。

まだデータは少ないですが徐々に拡充する予定です。本ページにより宇宙に興味を持つ方が増えれば嬉しいかぎりです。

| 撮影日 2025年12月2日 VC200L 焦点距離 : 1,800mm F : 5 3倍 バーロー Fire Capturev2.6 、AutoStakkert3.1、Registax6、StellaImage7 21,116Fr 80% |

|

| 撮影日20245年11月2日 ZWO Seestar S30 焦点距離 : 150mm F5 、StellaImage7 |

撮影日20245年11月3日 ZWO Seestar S50 焦点距離 : 250mm F5 、StellaImage7 |

| 露出10秒X36 | 露出10秒X48 |

|

|

光度は約4.5等で肉眼でも、双眼鏡でも見えなかった。

露出総時間が長かったためかイオンの尾とダストの尾がはっきり分離して見えない。

せいぜい総露出時間を1~2分としてスタックすると分離したかも知れません

| 撮影日 2025年4月6日 SONY DSC-HX99 |

f=42.4mm F=6.3 SS=1/400 f=78.4mm F=6.3 SS=1/320 |

Seestar S30でのファースト ライトです。好天下2時間余りのスタック結果ですが、予想より

細部が描写されていると思います。自動導入、追尾で煩わしい作業は一切有りません。

(2025年3月20日 記)

| 機材 | ZWO Seestar 焦点距離 : 250mm F5 | |

||

| 撮影日 | 2月27日 | 3月10日 | 3月26日 | |

| 倍率 X1 |

8:57 |

9:45 |

9:17 |

|

| 倍率 X2 |

8:56 |

9:46 |

9:16 |

|

| 倍率 X4 |

8:56 |

9:46 |

9:16 |

|

| 黒点数 | 18 | 6 | 3 | |

| 備考 | ||||

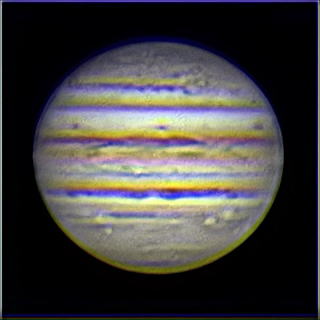

| 撮影日 2024年9月18日 VC200L 焦点距離 : 1,800mm F : 5 3倍 バーロー Fire Capturev2.6 、AutoStakkert3.1、Registax6、StellaImage7 23,532Fr 50% |

|

| 撮影日 2024年1月19日 ZWO Seestar 焦点距離 : 250mm F : 5 |

|

マルカリアン・チェーン |

撮影日 2023年5月9日~5月10日 タカハシ FS60CB+フラットナー 焦点距離 : 370mm F : 6.2 SBIG ST-2000XM (-5℃) L Composite L 1分×78枚 StellaImage8で信号処理 |

| 撮影機材 | FS60Q、NIKON D7000 | |

| 撮影日 | 2022年11月8日 | |

| 時刻 | 20時40分 | 18時5分~ 22時13分 |

| 撮影条件 | ISO : 640 シャッタースピード : 1秒 EM-200を使用 | 適合露出 |

| 画像 |  |

比較明合成 |

| FS60Q、NIKON D7000 | ||

| 2022年11月8日 | ||

| 20時40分 | 20時41分 | 左の20秒後 |

| ISO : 640 シャッタースピード : 1秒 | ||

天王星食前  |

食直前 |

食開始後  |

| NIKON D7000+タイマー | 撮影日 2022年 |

撮影条件 | |

|

|

3月16日 | 焦点距離 : 130mm SS : 1/1,600 f : 25 |

|

3月15日 | 焦点距離 : 150mm SS : 1/1,000 f : 22 |

| 撮影機材 | FS60CB+レデューサー(焦点距離255mm)、ASI482MC 、Duo Band filter |

| 処理ソフト | ASI Studio-ASIlive、StellaImage7 |

| 対象 | M45 |

| 撮影日 | 2022年2月15日 |

| 露出時間 | 30秒 |

| 総枚数 | 20枚 |

| ASI482 画像 |  |

| 補正画像 |  |

| 撮影機材 | FS60CB+レデューサー(焦点距離255mm)、ASI482MC 、Duo Band filter | |||

| 処理ソフト | ASI Studio-ASIlive、StellaImage7 | |||

| 対象 | M42 | 火炎、馬頭星雲 | ばら星雲 | モンキー星雲 |

| 撮影日 | 2021年12月30日 | |||

| 露出時間 | 30秒 | 30秒 | 60秒 | 60秒 |

| 総枚数 | 10枚 | 52枚 | 27枚 | 14枚 |

| ASI482 画像 |  |

|

|

|

| 補正画像 |  |

|

|

|

| 対象 | カリフォルニア星雲 | ソール星雲 | ハート星雲 | パックマン星雲 |

| 撮影日 | 2021年12月30日 | 2022年1月2日 | ||

| 露出時間 | 30秒 | 60秒 | 60秒 | 60秒 |

| 総枚数 | 10枚 | 22枚 | 68枚 | 34枚 |

| ASI482 画像 |  |

|

|

|

| 補正画像 |  |

|

|

|

| 部分月食 2021年11月19日 FS60Q+NIKON D70 焦点距離 600mm |

|

| 食分 0.978 (18:03) | 当日の夕焼け |

|

|

| 木星 | 撮影機材 | VC200L、ASI290MC | ||

| 処理ソフト | Fire Capturev2.6 、AutoStakkert3.1、Registax6、StellaImage7 | |||

| 撮影日 | 2021年8月4日 | 2021年8月5日 | 2021年8月28日 | |

| バーロー | 3倍 | 2倍 | 3倍 | |

| 総フレーム数 | 26,635Fr | 30,259Fr | 26,622Fr | |

| 画像 |  |

|

|

|

| 備考 | 弱風 | 微風 | 微風 | |

| M51 渦巻銀河(子持ち銀河) りょうけん座 Nik Collection Silver Efex Pro2 Neat Image で処理 |

|

| 高ストラクチャー(強) | ファインアートプロセス |

|

|

| 荒々しい | 細部が消えるが自然な表現 |