M 27

پ@کfگ¯ڈَگ¯‰_پiˆں—éگ¯‰_پj

پ@پ@پ@‚±‚¬‚آ‚ثچہ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@

پ@

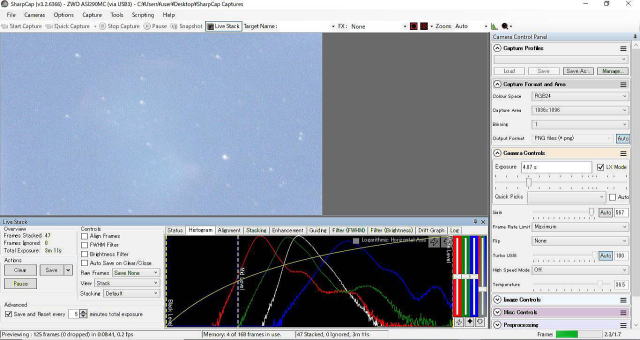

2020”N8Œژ11“ْ

ژB‰e‹@چق

VC200L

‚y‚v‚n

‚`‚r‚hپ@290‚l‚b

‚k‚‰‚–‚…پ@‚r‚”a‚ƒ‚‹

پ@پ@Œ³‰و‘œپ@پFپ@4.07•bپ~47ƒtƒŒپ[ƒ€

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‡Œv191•b

‰·“xپ@پFپ@36.5پژ

Shsrp Capture2.9

‰،•lژ©‘î‚إ‚جگ¯‰_پEگ¯’c‚جٹد‘ھŒ‹‰ت‚إ‚·

گش“¹‹V‚حƒ^ƒJƒnƒV EM-200‚ًژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پiژتگ^‚حƒNƒٹƒbƒN‚إٹg‘هپj

گ¯‰_پEگ¯’cƒiƒ“ƒoپ[–ˆ‚جƒfپ[ƒ^‚ح‚±‚؟‚ç‚ًژQڈئ‰؛‚³‚¢پB

M 27پ@کfگ¯ڈَگ¯‰_پiˆں—éگ¯‰_پj پ@پ@پ@‚±‚¬‚آ‚ثچہ  ‚r‚`‚nپiƒnƒbƒuƒ‹پ@ƒpƒŒƒbƒgپj‰و‘œ  ‚`‚n‚n‰و‘œ |

پ@پ@پ@پ@پ@2015”N7ŒژژB‰eپi‚k‚q‚f‚aپj |

ژB‰e“ْ 2018”N7Œژ23“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 7Œژ20“ْ(Hƒ؟پA‚r‡UپA‚n‡Vپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰و‘œ) ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm Fپ@پFپ@9.0 SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) LSAOپ@Composite LAOO Composite پ@‚k پ@5•ھپ~20–‡ پ@Hƒ؟پ@5•ھپ~7–‡ پ@‚r‡U 5•ھپ~6–‡ پ@‚n‡V 5•ھپ~6–‡ پ@پ@(2پ~2ثقئف¸قپj StellaImage8 |

M 27ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@820Œُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@970Œُ”Nپ|2018“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 1,200Œُ”Nپ|Wikipedia ژ‹’¼Œaپ@پFپ@2.26پ~1.13Œُ”N(8پfپ~4پf) ˆت’uپ@پF‚ي‚µچہ‚جƒ؟گ¯ƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ‹‚ئ‚ح‚‚؟‚ه‚¤چہ پ@پ@پ@پ@پ@ƒ؟گ¯ƒfƒlƒu‚ًŒ‹‚ٌ‚¾’†ٹش“_•t‹ك ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+7.4 گ³’†پi21پF00) پFپ@9/1 گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@77پ‹ ژB‰eچDٹْپi17:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@‚VŒژ‰؛ڈ{پ`‚P‚OŒژ’†ڈ{ پ@ |

| ژB‰e“ْ | ژB‰e‰و‘œپ@پ@ | ‘خڈغ–¼ | ژB‰e‹@چقپE•û–@‚ب‚ا | ƒRƒپƒ“ƒg |

| 2016”N12Œژ24پA25“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 12Œژ28“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

|

M77پ@‰Qٹھ‹â‰ح ‚‚¶‚çچہ M77 ڈî•ٌ ‹——£ پ@پFپ@ 4,700–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@ 4,690–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@پ@ پ@6,000–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@9.7پ~8.2–œŒُ”N(7پfپ~6پf) ˆت’uپ@پFپ@‚‚¶‚çچہ‚جƒ؟گ¯ƒپƒ“ƒJƒ‹ پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگ¼“ى–ٌ12پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+9.6 گ³’†پi21پF00) پFپ@12Œژ11“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@55پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@12Œژڈ‰پ`‚PŒژ‰؛ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm Fپ@پFپ@9.0 SBIG ST-2000XM پ@(-20پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھپ~49–‡ پ@R 5•ھپ~18–‡ پ@G ‚T•ھپ~21–‡ پ@B 3•ھپ~16–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

‚‚¶‚çچہ‚ة‚ ‚é–{‹â‰ح‚حژتگ^‚ةژB‚ء‚ؤ‚àŒ©‰h‚¦‚ج‚µ‚ب‚¢’n–،‚ب‰Qٹھ‹â‰ح‚إ‚·پB ٹj‚ة‚ب‚é•”•ھ‚حٹ„‚ئٹب’P‚ةژت‚è‚ـ‚·‚ھپA‚»‚جژü‚è‚ج‘ه•د’W‚¢ƒnƒچپ[‚حL‰و‘œ‚ة ‚Sژٹش’ِ“x‚©‚¯‚ؤ‚à‚ح‚ء‚«‚肵‚ـ‚¹‚ٌپB ڈم‚جژتگ^‚ًƒNƒٹƒbƒNٹg‘ه‚·‚ê‚خ‚¤‚ء‚·‚ç‚ئ–{‘ج‚ج‚Qپ`‚R”{’ِ“x‚جƒnƒچپ[‚炵‚«•¨‚ھ ژت‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ”»‚è‚ـ‚·(–ع‚ً‹أ‚炵‚ؤ‚²——‰؛‚³‚¢پjپB ŒُٹQ’n‚إ‚±‚êˆبڈم–¾ٹm‚ةژB‚é‚ة‚حN.B.Fپiإغ°پ@تقفؤقپ@ج¨ظہپj‚ًژg—p‚·‚邵‚©–³‚¢‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚· (2017”N1Œژ2“ْ‹Lپj |

| 2016”N12Œژ17پA20“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 12Œژ18“ْ,19“ْ,20“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

|

NGC7331پ@‰Qٹھ‹â‰ح ƒyƒKƒXƒXچہ NGC7331 ڈî•ٌ ‹——£ پ@پFپ@ –ٌ4,000–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@ژ‹’¼Œaپ@10.5'پ~3.7' ˆت’uپ@پFپ@ƒyƒKƒXƒXچہ‚جƒہگ¯ƒVƒFƒAƒg پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگ¼–ٌ20پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+10.4 گ³’†پi21پF00) پFپ@10Œژ11“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@89پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@8Œژ‰؛پ`‚P2Œژڈ‰ڈ{ پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm Fپ@پFپ@9.0 SBIG ST-2000XM پ@(-20پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھپ~50–‡ پ@R 5•ھپ~20–‡ پ@G ‚T•ھپ~19–‡ پ@B 3•ھپ~20–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

|

| 2016”N11Œژ29“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 12Œژ2“ْ,9“ْپA10“ْ(R,G,B‰و‘œ |

|

M15پ@‹…ڈَگ¯’c ƒyƒKƒXƒXچہ M15 ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@3.36–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@4.9–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@پ@ 3.36–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@88Œُ”N(7.4پf) ˆت’uپ@پFپ@ƒyƒKƒXƒXچہ‚جƒ؟گ¯ƒ}ƒ‹ƒJƒu پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگ¼“ى–ٌ45پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+6.2 گ³’†پi21پF00) پFپ@9Œژ23“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@67پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@9Œژڈ‰پ`‚P2Œژ’†ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm Fپ@پFپ@9.0 SBIG ST-2000XM پ@(-20پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھپ~23–‡ پ@R 5•ھپ~8–‡پ{3•ھپ~10–‡ پ@G ‚T•ھپ~7–‡پ{3•ھپ~15–‡ پ@B 3•ھپ~14–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸ق |

‚±‚ج‹…ڈَگ¯’c‚جگ¯‚جڈW’†“x‚ح‚»‚ê‚ظ‚ا‘ه‚«‚‚ح–³‚¢‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·پB ‚ـ‚½ژüˆح‚جگ¯‚ج•ھ•z‚ح•s‹K‘¥‚إ‚ ‚ـ‚è”ü‚µ‚¢‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ـ‚¹‚ٌپB چ،”N‚ح“~‚ھ‘پ‚پAژB‰e“ْ‚ة‚ح‹•—‚ھگپ‚¢‚½‚½‚كپAگ¯‚حƒVƒƒپ[ƒv‚ةژت‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB ‚»‚ج’†‚إ”نٹr“Iژت‚è‚ج—ا‚¢ƒfپ[ƒ^‚ًژg‚ء‚ؤƒRƒ“ƒ|ƒWƒbƒg‚µ‚ـ‚µ‚½پB ‹¾“›‚ة’¼گع•—‚ھ“–‚½‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚بچH•v‚ھ‚±‚ê‚©‚ç•K—v‚»‚¤‚إ‚·پB (2016”N12Œژ14“ْ‹Lپj |

| 2016”N11Œژ‚V“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 11Œژ22“ْ,25“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

|

M33پ@‰Qٹھ‹â‰ح ‚³‚ٌ‚©‚چہ M33 ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@250–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@260–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@پ@ 237–œپ`307–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@5.4پ~3.2–œŒُ”N(71پfپ~42پf) ˆت’uپ@پFپ@ƒyƒKƒXƒXچہ‚جƒ~ƒ‰ƒN پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“Œ“ى–ٌ10پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+5.5 گ³’†پi21پF00) پFپ@11Œژ‚Q‚T“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@85پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پFپ@10Œژڈ‰پ`‚PŒژڈ‰ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{reducer2 (پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm چ‡گ¬Fپ@پFپ@6.4 SBIG ST-2000XM پ@(-20پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھپ~28–‡ پ@R 5•ھپ~18–‡ پ@G 3•ھپ~16–‡ پ@B 3•ھپ~18–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

‚P”NگU‚è‚ج‚l‚R‚R‚إ‚·پB‚±‚ê‚ـ‚إ‚R‰ٌژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپAژv‚¤‚و‚¤‚بŒ‹‰ت‚ھ“¾‚ç‚ꂸپA‚à‚â‚à‚₵‚ؤ ‚¢‚½‚ج‚إپAچؤژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½پBچ،‰ٌ‚ح‚±‚ê‚ـ‚إپiچ¶—“‚جگ¯‰_پEگ¯’c‹Lک^ژQڈئپj‚و‚è‚حپw‚炵‚¢پxŒ‹‰ت‚ھ “¾‚ç‚ꂽ‚و‚¤‚ةژv‚¢‚ـ‚·پB •دچX‚µ‚½“_‚ح‚kپC‚qپC‚fپC‚a‚ئ‚à‚ة‚l‚R‚R‚ھچ‚“x‚U‚Oپ‹ˆبڈم‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚©‚çژB‰e‚ًٹJژn‚µ‚½‚±‚ئ‚إ‚·پB ŒُٹQ‚ج‰e‹؟‚ًڈ¬‚³‚‚·‚邽‚ك‚ة‚ح–{گ¯‰_‚ج—l‚ة“V’¸‹ك‚‚ً’ت‚é“V‘ج‚ة‚ح‹ة‚ك‚ؤ—LŒّ‚إ‚·پB ‚r/‚m‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚邽‚كپAچו”‚ج‚ ‚ش‚èڈo‚µ‚ھ—eˆص‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBڈ]‚ء‚ؤ—[•û‚©‚ç‚حƒtƒ‰ƒbƒgƒtƒŒپ[ƒ€‚ًژB‰e‚µ ‚kپC‚qپC‚fپC‚a‚جژB‰e‚ح‚Q‚Oژچ ‚©‚çٹJژn‚·‚éژ–‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پB ‚µ‚©‚µپA—[•û‚ھ‰ُگ°‚جڈَ‘ش‚إژB‰eڈ€”ُ‚ًچs‚ء‚ؤ‚àپA‚Q‚Pژچ ‚ة‚ح‰_‚ھ”گ¶‚·‚éƒpƒ^پ[ƒ“‚ھ‘½‚ ‚±‚ج‚P–‡‚جژB‰e‚ة‚RڈTٹش‹ك‚‚ً—v‚µ‚ـ‚µ‚½پB پi2016”N11Œژ27“ْپ@‹Lپj |

| 2016”N11Œژ3“ْ,5“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 11Œژ4“ْ,5“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

|

NGC891پ@‰Qٹھ‹â‰ح پ@ƒAƒ“ƒhƒچƒپƒ_چہ NGC891 ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 2,700–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@ژ‹’¼Œa(13.5پfپ~2.5پfپj ˆت’uپ@پFپ@±فؤقغزہقچہ±ظد¸(ƒءگ¯پj‚ج پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ى“ىگ¼–ٌپ@4پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+10.8 گ³’†پi21پF00) پFپ@12Œژ7“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@83پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@10Œژ‰؛ڈ{پ`2Œژ’†ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{reducer2 (پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm چ‡گ¬Fپ@پFپ@6.4 SBIG ST-2000XM پ@(-20پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھپ~30–‡ پ@R 5•ھپ~15–‡ پ@G 3•ھپ~13–‡ پ@B 3•ھپ~14–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

ƒGƒbƒWƒIƒ“‚ج‰Qٹھ‹â‰ح‚إ‚·پB ‚ـ‚¾چ‚“x‚ھ’ل‚¢ژٹْ‚ةژB‰e‚µ‚½‚½‚كکIڈoژٹش‚ح‚T•ھ‚ة—}‚¦‚ـ‚µ‚½پB چ×’·‚¢مY—ي‚بŒ`‚إپAگ^‚ٌ’†‚جچ×’·‚¢ˆأچ•‘ر‚ھ–aگژ‚ً•ھ’f‚·‚éƒAƒNƒZƒ“ƒg‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ژB‰e‰و‘œ‚حŒ‹چ\ƒCƒ“ƒpƒNƒg‚ھ‚ ‚èپA–ت”’‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒNƒٹƒbƒNٹg‘ه‚µ‚ؤ‚²——‰؛‚³‚¢پB پi2016”N11Œژ6“ْپ@‹Lپj |

| 2016”N10Œژ24“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 10Œژ27“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

|

M110پ@‘ب‰~‹â‰ح پ@ƒAƒ“ƒhƒچƒپƒ_چہ 110 ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ پ@230–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ 290–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@1.3پ~0.7–œŒُ”N(20پfپ~10پfپj ˆت’uپ@پFپ@±فؤقغزہقچہذ׸(ƒہگ¯پj‚ج پ@پ@پ@پ@پ@پ@–kگ¼–ٌ10پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+8.9 گ³’†پi21پF00) پFپ@11Œژ11“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@84پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@‚XŒژڈ‰ڈ{پ`‚PŒژ’†ڈ{پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{reducer2 (پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm چ‡گ¬Fپ@پFپ@6.4 SBIG ST-2000XM پ@(-10پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 3•ھپ~40–‡ پ@R 3•ھپ~16–‡ پ@G 3•ھپ~13–‡ پ@B 3•ھپ~13–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

M110‚حM31پiƒAƒ“ƒhƒچƒپƒ_چہ‘ه‹â‰حپj‚ج“ٌ‚آ‚ج”؛‹â‰ح‚ج“à‘ه‚«‚¢•û‚إ‚·پB M31‚ج‘S‘ج‘œ‚ً‘¨‚¦‚é‚ئM31‚ج‰Qٹھ‚جڈ‚µٹO‘¤پi–ٌ0.5پ‹–kگ¼پj‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·پBچ،‰ٌ‚ح ڈإ“_‹——£1,278mm‚إٹg‘ه‚µ‚ؤژB‚è‚ـ‚µ‚½پBƒAƒ“ƒhƒچƒپƒ_چہ‘ه‹â‰ح‚ة”ن‚ׂé‚ئ‚©‚ب‚è ڈ¬‚³‚¢پi“V‚جگى‹â‰ح‚ة”ن‚ׂؤ‚à–ٌ‚P/‚Wپj‚إ‚·‚ھپAژہژ‹’·Œa‚ح–Œژ‚ج‚Q/‚R‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB ‘ب‰~چ¶‘¤ڈم‰؛‚جˆأ‚¢•”•ھ‚ح‰½‚©پH پi2016”N10Œژ29“ْپ@‹Lپj |

| 2016”N10Œژ15“ْ پ@پ@پ@پ@پi‚k‰و‘œپj پ@پ@پ@پ@10Œژ20“ْ پ@پ@پ@(R,G,B‰و‘œپj |

|

M2پ@‹…ڈَگ¯’c پ@‚ف‚¸‚ھ‚كچہ M2پ@ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 3.75–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@5.2–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 3.75–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@104Œُ”N(8.2پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚ي‚µچہƒ؟گ¯پiƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ‹پj‚ج پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œ–ٌپ@‚S‚Tپ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+6.5 گ³’†پi21پF00) پFپ@9Œژ24“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@54پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@9Œژ‰؛ڈ{پ`11Œژڈمڈ{پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm SBIG ST-2000XM پ@(-10پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھX32–‡ پ@R 5•ھپ~9–‡ پ@G 5•ھپ~ 8–‡ پ@B 5•ھپ~ 8–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

M13’ِ‚ج–§ڈW“x‚ح–³‚¢‚و‚¤‚ةژv‚¦‚ـ‚·‚ھپA”ü‚µ‚¢‹…ڈَگ¯’c‚إ‚·پB چ،”N9Œژ‚جˆ«“VŒَ‚ة‚ح‚¤‚ٌ‚´‚è‚إ‚µ‚½‚ھپA10Œژ‚ة“ü‚ء‚ؤ‚à‚ب‚©‚ب‚©ژB‰e“ْکa‚ھ–³‚¢‚ج‚إ ‚½‚ـ‚½‚ـˆê“ْ‚ج‰_‚جگط‚êٹش‚إL‰و‘œ‚ج‚فژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½پB ’A‚µŒژ—î‚ح14.5پB‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا–Œژ‚إ‚·پcپcپ@‰^‚ھˆ«‚¢پIپI RGB‚حƒ`ƒƒƒ“ƒX‚ًŒ©‚ؤژB‰e—\’è‚إ‚·پB‘پ‚ژتگ^‚ًچXگV‚µ‚½‚¢‚à‚ج‚إ‚·پB پi2016”N10Œژ19“ْپ@‹Lپj ژv‚ء‚½‚و‚è‘پ‚RGB‰و‘œ‚ًژB‰eڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½پB ‚k‰و‘œ‚حچيڈœ‚µپA‚k‚q‚f‚a‰و‘œ‚ًŒfچعپB (2016”N10Œژ21“ْپ@‹Lپj |

| 2016”N9Œژ2“ْپ@(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@9Œژ4“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

ƒgƒٹƒ~ƒ“ƒOپAٹg‘هپA—ضٹs‹’² —ضٹs‹’²‚ة‚و‚èڈ‚µ•sژ©‘R‚بˆَڈغ‚ھ —L‚é‚ھپAپh–عپh‚炵‚«چ\‘¢‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚é |

NGC6543پ@کfگ¯ڈَگ¯‰_ پiƒLƒƒƒbƒcƒAƒCگ¯‰_پj پ@‚è‚م‚¤چہ NGC6543ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 1,690Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 3,600Œُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@0.18Œُ”N(22"پj ˆت’uپ@پFپ@‚±‚ئچہƒxƒK‚ج–kگ¼–ٌ15پ‹‚ة‚ ‚éپA پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚è‚م‚¤چہƒءگ¯ƒGƒ‹ƒ^ƒjƒAƒ“ پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚ç–k‚ض–ٌپ@‚P‚Tپ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+8.8 گ³’†پi21پF00) پFپ@8Œژ1“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@59پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@6Œژڈ‰ڈ{پ`10Œژ’†ڈ{پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 2•ھپ~29–‡ پ@پ@‚P•ھپ~120–‡ پ@R 1•ھپ~36–‡ پ@G 1•ھپ~ 30–‡ پ@B 1•ھپ~ 30–‡ پ@(1پ~1ثقئف¸قپj |

ƒLƒƒƒbƒcƒAƒCگ¯‰_‚حژ‹’¼Œa‚ھ22پh‚ئڈ¬‚³‚¢پi2015“V•¶”NٹسپjپBٹد‘ھ“–“ْ‚ة‘ن•——]”g‚ج‹•—‚ھگپ‚¢‚½‚½‚كپA گ¯‘œ‚ھٹأ‚پAڈمژتگ^‚ج’ِ“x‚µ‚©چ\‘¢‚ھ”»‚è‚ـ‚¹‚ٌپB ‚g‚r‚s‚جگ¸چ×چ\‘¢ژتگ^‚ھ“ھ‚ةڈؤ‚«•t‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA’†گSگ¯‚àŒ©‚¦‚ب‚¢‚ج‚إ‚ح‰½‚ئ‚à•¨‘«‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھ20‚ƒ‚چ‹¾‚إ‚ح ‚â‚ق‚ً“¾‚ب‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBƒVپ[ƒCƒ“ƒO—ا‚¯‚ê‚خ‚à‚¤ڈ‚µچו”چ\‘¢‚ھڈo‚é‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB ’A‚µپAگ¯‰_ژ©‘ج‚ح5•ھکIڈo‚إ‚ح–Oکa‚·‚é‚ظ‚ا‚جŒُ“x‚ب‚ج‚إ1پ`2•ھ’ِ“x‚ج‚g‚c‚q‚ًچs‚¦‚خچו”‚ھ•\Œ»ڈo—ˆ‚é‚©‚à ’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB پi2016”N9Œژ2“ْ ‹Lپj ”÷•—پA‰_‚جگط‚êٹش‚ً–D‚ء‚ؤL‰و‘œ‚ًگV‚½‚ةکIڈoژٹش2•ھپA1•ھ‚إژB‰e‚µپA8Œژ31“ْژB‰e‚ج5•ھکIڈoژتگ^‚ئƒRƒ“ƒ|ƒWƒbƒgپB ‚±‚ê‚ًڈم•\‚ة’ا‰ء‚µ‚ـ‚µ‚½پB2•ھپA1•ھ‚إ‚ح–Oکa‚ھ‰ً‚¯‚ؤ‚و‚èچו”چ\‘¢‚ھŒ©‚¦پAڈ‚µپh”L‚ج–عپh‚جƒCƒپپ[ƒW‚ھ ڈo‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBRGB‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àچs‚¢‚½‚¢‚ھپAژc”O‚ب‚ھ‚çچ،“ْ‚©‚ç1ڈTٹش’ِ“x‚ح “VŒَ•s—ا‚ج–ح—lپB‰½‚ئ‚©‘پ‚ژB‰e‚µ‚½‚¢‚à‚ج‚إ‚·پB پi2016”N9Œژ3“ْپ@’ا‹Lپj ڈم‹Lگ¯‰_‚ًچإڈ‰‚Qپ~‚Qƒrƒjƒ“ƒO‚إژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپAژ‹’¼Œa‚ھ‘ه•دڈ¬‚³‚¢‚½‚كچו”چ\‘¢‚ھŒ©‚¦‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB ‚±‚ج‚½‚كL‰و‘œپARGB‰و‘œ‚ئ‚à‚ة‚Pپ~‚Pƒrƒjƒ“ƒO‚ئ‚µHigh Resolution‚إژB‰e‚µ’¼‚µ‚ـ‚µ‚½پB ‚ـ‚½کIڈoژٹش‚ًگ¯‰_‚ج–Oکa‚ً”ً‚¯‚éˆ×پA‚P•ھ‚ئ‚Q•ھ‚إچؤژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½پB ژB‰e“–“ْ‚ح•—‚ھ–w‚ا–³‚¢چDƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“‚¾‚ء‚½‚½‚ك‚à—L‚èپh”L‚ج–عپh‚炵‚¢چ\‘¢‚ھ•`ژت‚إ‚«‚ـ‚µ‚½‚ھ ‰ً‘œ“x•s‘«‚ح”غ‚ك‚ب‚¢پB—¬گخ‚ة‚±‚êˆبڈم‚ج•\Œ»‚ح‚Q‚O‚ƒ‚چ‹¾‚إ‚ح“‚¢‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB پ@پEژتگ^‹y‚رƒfپ[ƒ^‚حگVƒfپ[ƒ^‚ة“ü‚ê‘ض‚¦ پi2016”N9Œژ5“ْپ@’ا‹Lپj |

| 2016”N7Œژ28“ْپ` پ@پ@ پ@پ@7Œژ29“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 8Œژ4پ`7“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

|

M101پ@‰Qٹھ‹â‰ح پi‰ٌ“]‰ش‰خ‹â‰حپj پ@‚¨‚¨‚®‚ـچہ M101ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 1,900–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@2,250–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 2,700–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@19پ~18–œŒُ”N(29پ~27پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚¨‚¨‚®‚ـچہƒإگ¯پiƒAƒ‹ƒJƒCƒhپc پ@پ@پ@پ@پ@پ@پc–k“lژµگ¯•؟ژغ‚ج•؟’[پj‚ج پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œ–k“Œ–ٌپ@‚Tپ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+8.3 گ³’†پi21پF00) پFپ@6Œژ2“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@71پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@4Œژ’†ڈ{پ`8Œژ’†ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 8•ھX26–‡ پ@R 8•ھپ~14–‡ پ@G 8•ھپ~ 11–‡ پ@Bپ@8•ھپ~ 11–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

–{‹â‰ح‚حƒtƒFƒCƒXپ@ƒIƒ“‚جچ‹‰ُ‚ب‰QٹھŒ`‚ج‚½‚كپA‰ٌ“]‰ش‰خ‹â‰ح‚جˆ¤ڈج‚ھ—L‚è‚ـ‚·پB 7Œژ––‚ج”~‰J–¾‚¯‚©‚ç‘_‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚ب‚©‚ب‚©‰_‚ھژو‚ꂸپA10“ْٹشˆبڈم‚©‚¯‚ؤژB‰eپB‚±‚جژٹْ ‰ن‚ھ‰ئ‚©‚ç‚ح–¾‚é‚¢–kگ¼‚ج‹َ‚ةˆت’u‚µپAچ‚“x‚à40پ‹’ِ“x‚ة—ژ‚؟‚ؤ‚¢‚邽‚ك’nڈمŒُ‚جƒJƒuƒٹ‰e‹؟‚ً ‚©‚ب‚èژَ‚¯‚ؤ‹“x‚ج‚ ‚ش‚èڈo‚µ‚ھڈمژè‚چs‚¦‚¸پAچ‹‰ُ‚³‚ھ•\Œ»ڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB ژں‰ٌ‚ح‘چکIڈoژٹش‚ً‘‚â‚·‚©پAŒُٹQڈœ‹ژƒtƒBƒ‹ƒ^‚ھ•K—v‚»‚¤‚إ‚·پB پi2016”N8Œژ10“ْ ‹Lپj |

2016”N6Œژ21“ْپ` پ@پ@ پ@پ@7Œژ6“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 7Œژ1پ`4“ْ(R,G,B‰و‘œ |

|

M13پ@‹…ڈَ‹…’c پ@ƒwƒ‹ƒNƒŒƒXچہ M13ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 2.51–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@2.2–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 2.51–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@98Œُ”N(10.0پfپj ˆت’uپ@پFپ@ƒwƒ‹ƒNƒŒƒXچہƒإگ¯‚ج پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œ–ٌپ@3پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+5.8 گ³’†پi21پF00) پFپ@7Œژ12“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@89پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@6Œژڈ‰ڈ{پ`9Œژ’†ڈ{پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm SBIG ST-2000XM پ@(-10پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 3•ھX41–‡ پ@ پ@5•ھپ~11–‡ پ@R 3•ھپ~18–‡ پ@G 3•ھپ~ 13–‡ پ@Bپ@3•ھپ~ 11–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj‚k 3•ھپ~46–‡ |

‚Q”N‚ش‚è‚ج—L–¼‚ب‹…ڈَگ¯’cM13‚إ‚·پBچ،‰ٌ‚ح—â‹pCCDƒJƒپƒ‰‚إ”~‰J‚جچ‡ٹش‚ةژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½پB ’†گS•”•t‹ك‚حƒsƒ“ƒNگF‚جگ¯‚ھ‘½‚”ü‚µ‚¢‹…ڈَ‚إ‚·پBژü•س•”‚©‚ç‚¢‚‚آ‚©‚جکrڈَ‚ةگ¯‚ھ•ھ•z ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·پB ٹلژ‹‚إ‚حگ¯‚ح•ھ—£ڈo—ˆ‚¸پAگ¯‰_ڈَ‚ةŒ©‚¦‚ـ‚µ‚½پB پi2016”N7Œژ7“ْ‹Lپj ƒfƒBƒWƒ^ƒ‹Œ»‘œژپAƒGƒbƒW‹’²‚إگ¯‚ً•ھ—£‚µ‚½ژتگ^‚ة•دچXپB (2016”N7Œژ11“ْ ‹Lپj |

| 2016”N5Œژ18“ْپ`22“ْ(L‰و‘œ) |  |

M82پ@‰Qٹھ‹â‰ح پ@‚¨‚¨‚®‚ـچہ M82ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 1,200–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@1,790–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 1,200–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@5.8پ~2.2–œŒُ”N(11پfپ~4.3پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚¨‚¨‚®‚ـچہؤق³حق(–k“lژµگ¯‚ج•؟ژغ‚جڈ،‚جگوپj‚ج پ@پ@پ@پ@پ@پ@–k –ٌ10پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+8.6 گ³’†پi21پF00) پFپ@4Œژ1“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@56پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@2Œژڈ‰ڈ{پ`6Œژڈ‰ڈ{پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm SBIG ST-2000XM پ@(-10پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 3•ھپ~46–‡ |

‚l81‚ج‚·‚®–T‚ةˆت’u‚µ‚ؤ‚¢‚é•s‹K‘¥‹â‰ح‚إ‚·پBچ،ڈt‚ج“VŒَ•s—ا‚ة‚و‚èپA‚l‚W‚P‚ًژB‰e‚µ‚ؤ‚¢‚é“à‚ة –{‹â‰ح‚جژB‰eچD‹@‚ھ‰ك‚¬‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پA‚q‚f‚a‰و‘œ‚ح–‡گ”•s‘«‚ج‚½‚ك—ˆ”N‚ـ‚إ‚¨—a‚¯‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB ‚k‰و‘œ‚ج‚ف‚ًŒfچع‚µ‚ـ‚·پB‚â‚ح‚èگFڈî•ٌ‚ھ–³‚¢‚ئ”——ح‚ھ‘«‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ثپB –{‹â‰ح‚حƒXƒ^پ[ƒoپ[ƒXƒg‹â‰حپi‚l81‚ئ‚ج‹كگع‘ک‹ِپj‚إ‚·پBگ^’†•”‚©‚çƒKƒX‚ً•¬ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚镵ˆح‹C‚ھٹ´‚¶‚ç‚ê‚ـ‚·‚ھپA ƒJƒ‰پ[ڈî•ٌ‚ً’ا‰ء‚·‚ê‚خ•ھ‚©‚èˆص‚¢‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB پi2016”N6Œژ6“ْ‹Lپj |

2016”N4Œژ30“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 5Œژ4پ`12“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

|

M81پ@‰Qٹھ‹â‰ح پ@‚¨‚¨‚®‚ـچہ M81ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 1,200–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@1,790–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 1,200–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@14پ~7.3–œŒُ”N(26پfپ~14پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚¨‚¨‚®‚ـچہؤق³حق(–k“lژµگ¯‚ج•؟ژغ‚جڈ،‚جگوپj‚ج پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼–kگ¼ –ٌ18پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+6.9 گ³’†پi21پF00) پFپ@3Œژ31“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@55پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@2Œژڈ‰ڈ{پ`6Œژ’†ڈ{پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm SBIG ST-2000XM پ@(-15پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 3•ھپ~37–‡ پ@R 3•ھپ~32–‡ پ@G 3•ھپ~18–‡ پ@B 3•ھپ~23–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

‚±‚ج‚Q¹Œژ‚ظ‚ا‚حپA‰_پA‰JپA‰àپA•—پAŒژ–¾‚è‚ج‚½‚كژB‰e‚ھ‚ب‚©‚ب‚©ڈo—ˆ‚¸پA’Zژٹش‚جگ°‚êٹش‚جٹد‘ھ‚ة‚و‚èپAچ×گط‚êƒfپ[ƒ^‚ًŒq‚¬‚ ‚ي‚¹پA‚و‚¤‚â‚‚±‚جˆê–‡‚ً“¾‚ـ‚µ‚½پB M81‚ح‰،•lژsٹX‚ج–¾‚è‚ھ‹‚¢–k‘¤‚ج‹َ‚ج‚½‚كپA‚P–‡“–‚½‚è‚ج’·ژٹشکIڈo‚ھ“‚پA‚R•ھ‚ً•،گ”–‡‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پB “ْ‚ة‚و‚ء‚ؤƒoƒbƒNŒُ‚ھ•د‰»‚·‚éˆ×‚©پA‰Qٹھ‚جچו”‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚اژت‚ç‚ب‚¢ڈêچ‡‚ھ—L‚èپA‘½‚‚جƒfپ[ƒ^‚©‚ç”نٹr“I ‚و‚ژت‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ًƒsƒbƒNƒAƒbƒv‚µƒRƒ“ƒ|ƒWƒbƒg‚µ‚ـ‚µ‚½پB (2016”N5Œژ15“ْ‹Lپj |

2016”N1Œژ25“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@ 1Œژ26“ْ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@(R,G,B‰و‘œ) |

|

M78پ@ژUŒُگ¯‰_ پ@ƒIƒٹƒIƒ“چہ M78(NGC2068)ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 1,600Œُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@1,600Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 1,600Œُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@3.7پ~2.8Œُ”N(8پfپ~6پfپj ˆت’uپ@پFپ@µطµفچہ±ظئہ¸(ژOƒcگ¯‚ج“Œ’[ƒؤگ¯پj‚ج–k“Œ–ٌ2.5پ‹ ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+8.3 گ³’†پi21پF00) پFپ@1Œژ28“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@55پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@‚PŒژڈ‰ڈ{پ`‚RŒژ’†ڈ{پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{ reducer2(پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm چ‡گ¬Fپ@پFپ@6.4 IDAS LPSپ|V4 SBIG ST-2000XM پ@(-20پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 10•ھپ~21–‡ پ@R 10•ھپ~8–‡ پ@G 10•ھپ~8–‡ پ@B 10•ھپ~8–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

پ@ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ“‚جŒج‹½‚ئ‚µ‚ؤ—L–¼‚بM78‚إ‚·پB چ،‰ٌ‚حƒZƒ‹ƒtƒKƒCƒh‚ًژg—p‚µپA’·‚ك‚جکIڈo10•ھ/1–‡‚ئ‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپAگ¯‚ج‘ه‚«‚ب—¬‚ê‚ح”F‚ك‚ç‚ê‚ب‚¢‚ھپA 2Œآ‚جچPگ¯‚ح–¾‚é‚پA”½ژثگ¯‰_‚à‚‚ء‚«‚èژت‚é‚à‚ج‚جژü‚è‚ج’W‚¢گ¯‰_‚ئˆأچ•گ¯‰_‚حŒ©‚أ‚ç‚¢ڈَ‹µ‚إ‚·پB Œژ—î‚ھ15.‚Sپ`16.4‚إژB‰e‹چs‚µ‚½‚½‚كپAƒoƒbƒN‚جƒmƒCƒY‚ھ‘ه‚«‚پAگ¯‰_‹’²‚ح‚±‚جژتگ^‚ھŒہ“x‚إ‚·پB چ¶ڈم‚ج‚m‚f‚b2071‚ئ‚l‚V‚W‚ئ‚جٹش‚ة‚àژUŒُگ¯‰_‚ھٹg‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚锤‚إ‚·پB ƒZƒ‹ƒtƒKƒCƒh‚إ‚حکIڈoژٹش‚ًچX‚ة‘ه‚«‚ڈo—ˆ‚»‚¤‚إ‚·‚µپAŒژŒُ‚ج–³‚¢–é‚ة‚حŒّ‰ت‚ھ‘ه‚«‚»‚¤‚إ‚·پB پi2016”N1Œژ29“ْ‹Lپj |

| 2016”N1Œژ10“ْ(L‰و‘œ) 2016”N 1Œژ13پ`14“ْ(R,G,B‰و‘œ) |

|

M1پ@’´گVگ¯ژcٹ[پi‚©‚ةگ¯‰_پj پ@‚¨‚¤‚µچہ M1(NGC1952) ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 7,200Œُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@7,200Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 6.5 پ} 1.6پ~103Œُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@12.6پ~8.34Œُ”N(6پfپ~4پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚¨‚¤‚µچہ±ظأقتق×ف‚ج–k“Œ پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ12پ‹پi‚¨‚¤‚µ‚جٹpƒؤگ¯•t‹كپj ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+8.4 گ³’†پi21پF00) پFپ@1Œژ25“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@76پ‹ ژB‰eچDٹْپi17:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@1Œژڈ‰ڈ{پ`‚SŒژ‰؛ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm IDAS LPSپ|V4 SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھپ~38–‡ پ@ پ@8•ھپ~8–‡ پ@R 8•ھپ~12–‡ پ@G 8•ھپ~12–‡ پ@B 8•ھپ~12–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

پ@M1‚ح1054”N‚ةڈoŒ»‚µپA‚»‚ج‹Lک^‚àژc‚ء‚ؤ‚¢‚é‹â‰حŒn“à’´گVگ¯‚جŒ»چف‚جژp‚إ‚·پB “–ژ‚©‚ç‚ح–ٌ960”NŒo‰ك‚µپA‚»‚جٹg‚ھ‚è‚ح10Œُ”N‚‚ç‚¢‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ƒJƒj‚炵‚Œ©‚¦‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پHچإ‹كپA’W‚¢ƒKƒX‚ً•\Œ»‚·‚éˆ×پA‚k‰و‘œ‚حڈo—ˆ‚邾‚¯‘چŒv4ژٹشˆبڈم‚ح کIڈoژٹش‚ًٹm•غ‚·‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

| 2015”N12Œژ31“ْ(L‰و‘œپj پ@2016”N1Œژ4“ْ پ@پ@(R,G,B‰و‘œ) |

|

M32پ@‘ب‰~‹â‰حپ@ƒAƒ“ƒhƒچƒپƒ_چہ M32(NGC221) ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 230–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@230–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 290–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@0.6پ~0.4–œŒُ”N(9پfپ~7پfپj ˆت’uپ@پFپ@M31±فؤقغزہ‘ه‹â‰ح پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“ى‚ة—×گع ژ‹“™‹‰پ@پFپ@+8.08 گ³’†پi21پF00) پFپ@11Œژ12“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@84پ‹ ژB‰eچDٹْپi17:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@9Œژ’†ڈ{پ`1Œژ’†ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{reducer2 (پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm چ‡گ¬Fپ@پFپ@6.4 SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 8•ھپ~26–‡ پ@R 8•ھپ~10–‡ پ@G 8•ھپ~10–‡ پ@B 8•ھپ~10–‡ |

پ@‚l32‚ح—L–¼‚ب‚l31ƒAƒ“ƒhƒچƒپƒ_‘ه‹â‰ح‚ج‚·‚®–T‚ةˆت’u‚µپA‚l‚R‚P‚جژتگ^‚ًژB‰e‚·‚é‚ئ‰Qٹھ‚ج’[‚ةٹـ‚ـ‚ê‚é ‚و‚¤‚بٹiچD‚إˆêڈڈ‚ةژت‚è‚ـ‚·پBڈم‚جژتگ^‚إ‚حڈم•”‚©‚ç‰E‰؛‚ة‚©‚¯‚ؤژخ‚ك•ûŒü‚ة‚¤‚ء‚·‚ç‚ئ‘ه‹â‰ح‚ج‰Qٹھ‚ج ˆê•”‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB –{‹â‰ح‚حM31‚ج”؛‹â‰ح‚إ‚ ‚èپA‹ô‘R“¯‚¶•ûŒü‚ةŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح–³‚پA‚¨Œف‚¢‚ةڈd—ح‚ً‹y‚ع‚µچ‡‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB M31‚حگ”ڈ\‰”NŒم‚ة“V‚جگى‹â‰ح‚ئڈص“ثچ‡‘ج‚·‚é‰آ”\گ«‚ھ—L‚é‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚à‚µ‚»‚¤‚ب‚ê‚خپA ‚l32‚à“¯‚¶ڈَ‹µ‚ة‚ب‚é‚©‚à’m‚ê‚ب‚¢‚ئچl‚¦‚é‚ئ‹»–،‚ج‚ ‚éƒپƒVƒGپ@ƒiƒ“ƒoپ[‚إ‚·پB –{‹â‰ح‚ج‘ه‚«‚³‚ح’·Œa‚ھ‚l‚R‚P‚ج‚P/‚Q‚O’ِ“x‚جڈ¬‚³‚ب‹â‰ح‚إ‚ ‚èپAچPگ¯‚ھ‘ه‚«‚ك‚ةںّ‚ٌ‚¾ٹ´‚¶‚جژت‚è‚إ‚·پB ڈم‚جژتگ^‚ة‚ح‰Eڈم‚ةگش‚جگFƒ€ƒ‰‚ھ—L‚èپAگF’²گ®‚ھ“‚¢پB |

| 2015”N12Œژ15“ْ(L‰و‘œ) پ@پ@پ@پ@پ@ 12Œژ26پ`28“ْ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@(R,G,B‰و‘œ) |

|

M74پ@‰Qٹھ‹â‰حپ@‚¤‚¨چہ M74 (NGC628)ڈî•ٌ ‹——£پ@پFپ@ 3,700–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@3,160–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 3,200–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@10پ~8.7–œŒُ”N(11پfپ~10پfپj ˆت’uپ@پFپ@±فؤقغزہقچہ‚جƒ؟گ¯ƒAƒ‹ƒtƒFƒ‰ƒbƒc پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“ى–ٌ25پ‹ گ³’†پi21پF00) پFپ@11Œژ26“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@70پ‹ ژB‰eچDٹْپi17:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@11Œژ––پ`1Œژڈ‰ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200L ڈإ“_‹——£پ@پF 1,800mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھپ~56–‡ پ@R 8•ھپ~10–‡ پ@G 8•ھپ~10–‡ پ@B 8•ھپ~10–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

پ@M74‚حM33‚ئ“¯‚¶ƒtƒFƒCƒXپ@ƒIƒ“‚ج‰Qٹھ‹â‰ح‚إ“V‚جگى‹â‰ح‚ئ“¯‚¶‚‚ç‚¢پi’¼Œa‚P‚O–œŒُ”Nپj‚ج‘ه‚«‚³‚إ‚·پB ‰Qٹھ•”‚ھ’W‚¢‚½‚كکIڈoژٹش‚ً‚©‚ب‚è‘ه‚«‚‚µ‚ـ‚µ‚½پB “VŒَ‚ھˆ«‚پA‚ب‚©‚ب‚©ژB‰eƒ`ƒƒƒ“ƒX‚ھ–³‚¢‚½‚كپARپAGپAB‰و‘œ‚حŒژ—î‚P‚T“ْ‚ة‹ك‚¢ڈَ‘ش‚إ‹چs‚µ‚ـ‚µ‚½پB Œ‹‹اL‰و‘œ‚©‚çRGB‰و‘œ‚ًژB‰eٹ®—¹‚ـ‚إ–ٌ‚QڈTٹش‚ً—v‚µ‚½ژ–‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA ‚à‚¤ڈ‚µژB‰e“ْ‚ً’x‚点‚é•û‚ھ‰وژ؟‚ھ—ا‚‚ب‚ء‚½‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB (2015”N12Œژ29“ْ‹Lپj |

| 2015”N12Œژ4“ْ(L‰و‘œپj پ@پ@پ@پ@پ@12Œژ‚T“ْ(R,G,B‰و‘œپj |

|

NGC 253پ@‰Qٹھ‹â‰ح پ@‚؟‚ه‚¤‚±‚‚µ‚آچہ ‹——£پ@پFپ@ 880–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@1,040–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 1,070پ`1,210–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@8.3پ~2.1–œŒُ”N(28پfپ~7پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚‚¶‚çچہ‚جƒfƒlƒuƒJƒCƒgƒX پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“Œ“ى–ٌ7پ‹ گ³’†پi21پF00) پFپ@11Œژ13“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@29پ‹ ژB‰eچDٹْپi17:00پ`22پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@11Œژ––پ`1Œژڈ‰ڈ{پ@ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{reducer2 (پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm چ‡گ¬Fپ@پFپ@6.4 IDAS LPSپ|V4 SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) ‚kRGBپ@Composite پ@‚k 5•ھپ~47–‡ پ@R 8•ھپ~10–‡ پ@G 8•ھپ~10–‡ پ@B 8•ھپ~10–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

پ@‰½‚ئ‚ب‚Œ`‚ھƒ~ƒhƒٹ’ژ‚ًکA‘z‚³‚¹‚éNGC253‚حژ‹’¼Œa‚ھŒژ‚ظ‚ا‚à‚ ‚é‘ه‚«‚¢‹â‰ح‚إ‚·پB گ³’†چ‚“x‚ھ–ٌ‚Q‚Xپ‹‚ئ’ل‚17پF30پ`22پF00‚جٹش‚ةچ‚“x‚Q‚Oپ‹پ`‚Q‚Xپ‹‚إژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½پB ‰وژ؟‚جˆ«‚³‚ًچl‚¦‚k‰و‘œ‚ج–‡گ”‚ًژv‚¢گط‚ء‚ؤ‘ه‚«‚‚µ‚ـ‚µ‚½پB ‚µ‚©‚µ—¼“ْ‚ئ‚àپA•—‚ھ‹‚©‚ء‚½‚½‚كƒKƒCƒh‚جگ¸“x‚ھˆ«‚پAگ¯‚ھ‘¾‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB –{‹â‰ح‚ـ‚إ‚ج‹——£‚حڈم•\‚ج‚و‚¤‚ةژ‘—؟‚ة‚و‚ء‚ؤ‚©‚ب‚è‚جƒoƒ‰ƒcƒL‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB ‚±‚ج‹——£‚إ‚ ‚ê‚خƒZƒtƒ@ƒCƒh•دŒُگ¯‚ً—ک—p‚µ‚ؤ‘ھ’肵‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚ي‚ê‚é‚ھپA‚â‚ح‚è“‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB پi2015”N12Œژ‚U“ْ‹Lپj |

| 2015”N11Œژ28“ْ |  |

پ@M33 ‰Qٹھگ¯‰_ ‹——£پ@پFپ@250–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@260–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@پ@ 237–œپ`307–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@5.4پ~3.2–œŒُ”N(71پfپ~42پf) ˆت’uپ@پFپ@ƒyƒKƒXƒXچہ‚جƒ~ƒ‰ƒN پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“Œ“ى–ٌ10پ‹ گ³’†پi21پF00) پFپ@11Œژ‚Q‚T“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@“ىپ@85پ‹ ژB‰eچDٹْپi19:00پ`24پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@10Œژڈ‰پ`1Œژڈ‰ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{ Reducer2(پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) RGBپ@Composite پ@R 8•ھپ~12–‡ پ@G 8•ھپ~12–‡ پ@B 8•ھپ~12–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸ق) |

M33ٹg‘ه•”‚جچו”•`ژت‚ً‚·‚邽‚ك8•ھکIڈo‚ًچs‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB ‚»‚جŒ‹‰تپA’†گSچ¶‚جƒKƒX‚جچו”‚ح‚ ‚é’ِ“x•\Œ»ڈo—ˆ‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA‰E‘¤‚ج‰Qٹھکr‚ح‚ـ‚¾–¾—ؤ‚إ‚ح —L‚è‚ـ‚¹‚ٌپBجׯؤ•âگ³‚ھڈمژè‚چs‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚©پHکIڈoژٹش•s‘«‚ب‚ج‚©پH |

| 2015”N11Œژ5“ْپ`‚U“ْ |

|

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{ Reducer2(پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) LRGBپ@Composite پ@L ‚T•ھپ~24–‡ پ@R 5•ھپ~16–‡ پ@G 5•ھپ~16–‡ پ@B 5•ھپ~16–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

پ@Œ©‚©‚¯‚ج‘ه‚«‚³‚ھ‚U‚X•ھپiŒژ‚ج–ٌ‚Q”{پj‚à—L‚éM33‚ج’†گS•”‚ًڈإ“_‹——£1,278mm‚إٹg‘هژB‰e‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB ‰Qٹھ‚جˆê•”‚µ‚©Œ©‚¦‚¸پAکr‚جچו”‚ھ–¾—ؤ‚إ–³‚¢‚ج‚حژc”O‚إ‚·‚ھ‚±‚ê‚ح‚±‚ê‚إ–ت”’‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB گآ—خ‚جƒKƒX‚جٹg‚ھ‚è‚ئH‡U—جˆوپiHƒ؟گüپj‚جگش‚¢“_‚ھمY—ي‚إ‚·پiچ¶ڈم‚ئ’†گS‚â‚â‰Eڈم‚جگش‚¢•”•ھ‚ح •sژv‹c‚بŒ`پHپHپjپB چً”N‚P‚QŒژژB‰e‰و‘œ‚ئ‚ح‘S‚گF‘ٹ‚ھˆل‚¤پBچ،‰ٌڈˆ—‚ج•û‚ھ گ³‚µ‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB |

|

| 2014”N12Œژ 17“ْ |

|

ƒ^ƒJƒnƒVپ@FS60Q SBIG ST-2000XM LRGB Composite L:3•ھپ~32 R:3•ھپ~12 G:3•ھپ~12 B:3•ھپ~12 (2پ~2ثقئف¸ق) |

ڈo—ˆ‰h‚¦‚حڈم‚ج‚l‚R1‚ئ“¯—l‚إ‚·پB ‚©‚ب‚è–³—‚â‚èƒgپ[ƒ“’²گ®‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚â‚ح‚èƒoƒbƒNƒOƒ‰ƒ“ƒh‚جگFƒ€ƒ‰‚ھ‹C‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB |

|

| 2015”N10Œژ18“ْپiL‰و‘œپj 10Œژ19“ْپiRGB‰و‘œ |

|

NGC6946پ@‰Qٹھ‹â‰ح پi‰ش‰خ‹â‰حپj ‹——£پ@پFپ@ 1,900–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@1,790–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 2,250–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@6.0پ~5.1–œŒُ”N(12پfپ~10پfپj ˆت’uپ@پFپ@ƒPƒtƒFƒEƒXچہ‚جƒAƒ‹ƒfƒ‰ƒ~ƒ“ پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگ¼“ىگ¼–ٌ4پ‹ گ³’†پi21پF00) پFپ@9/10 گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@65.1پ‹ ژB‰eچDٹْپi19:00پ`24پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@9Œژڈ‰پ`10Œژ’†ڈ{ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{ Reducer2(پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) LRGBپ@Composite پ@L ‚T•ھپ~24–‡ پ@R 5•ھپ~10–‡ پ@G 5•ھپ~10–‡ پ@B 5•ھپ~10–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

–k‚ج‹َپAچ‚“x–ٌ‚U‚Oپ‹‚ئچ‚‚¢‚ھپA’ڑ“x‰،•l’†گS•”•ûŒü‚ة‚ب‚èپA‚©‚ب‚èŒُٹQ‚ھŒƒ‚µ‚¢پB |

|

2015”N10Œژ12“ْپiL‰و‘œپj |

|

پ@ NGC7293پ@کfگ¯ڈَگ¯‰_ |

ثق¸¾فپ@VC200L SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) IDAS LPSپ|V4 LRGBپ@Composite پ@L ‚T•ھپ~20–‡ پ@R 5•ھپ~8–‡ پ@G 5•ھپ~8–‡ پ@B 5•ھپ~8–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

“ى’†چ‚“x‚ھ–ٌ‚R‚Oپ‹‚ئ’ل‚¢‚½‚كƒVپ[ƒCƒ“ƒO‚ھˆ«‚پAŒُٹQ‚ً‘ه‚«‚ژَ‚¯S/N‚ھˆ«‚¢ڈَ‹µ‚إ‚·پB ŒُٹQƒJƒbƒgƒtƒBƒ‹ƒ^‚ًژg—p‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپAچו”‚ًڈمژè‚•\Œ»ڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB |

| 2015”N10Œژ7“ْپiRGB‰و‘œپj 10Œژ8“ْپiL‰و‘œپj |

|

M76پ@کfگ¯ڈَگ¯‰_ پiڈ¬ˆں—éڈَگ¯‰_پj ‹——£پ@پFپ@ 8,180Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ –ٌ8,200Œُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@6.23پ~3.45Œُ”N(2.5پfپ~1.5پfپj ˆت’uپ@پFپ@ƒAƒ“ƒhƒچƒپƒ_چہ‚جƒAƒ‹ƒ}ƒNپiƒءگ¯پj پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج–k•û–ٌ10پ‹ گ³’†پi21پF00) پFپ@11Œژ27“ْ گ³’†چ‚“xپ@پFپ@–kپ@74.0پ‹ ژB‰eچDٹْپi18:30پ`24پF00پj پ@پ@پ@پ@پFپ@10Œژڈ‰پ`12Œژ–– |

ثق¸¾فپ@VC200L SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) IDAS LPSپ|V4 LRGBپ@Composite پ@L ‚T•ھپ~24–‡ پ@R 5•ھپ~8–‡ پ@G 5•ھپ~8–‡ پ@B 5•ھپ~8–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

‹v‚µگU‚è‚ة‰ُگ°‚ة‚ب‚èپA‚©‚ب‚è‚جکIڈoژٹش‚ًٹm•غڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½پBچ‚“x‚ھچ‚‚پAŒُٹQڈœ‹ژƒtƒBƒ‹ƒ^‚ًژg—p‚µ‚½ˆ×‚© ƒoƒbƒN‚جگFƒ€ƒ‰پAƒmƒCƒY‚ھڈ‚ب‚¢—l‚ةژv‚¢‚ـ‚·پBژ¼“x‚ھ45پ“‚ئ’ل‚¢‚±‚ئ‚à‰e‹؟‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB ’†گS•”‚ھ–Oکa‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئپAگFچ‡‚ھ‚±‚ê‚إ—ا‚¢‚ج‚©پH ƒfƒBƒWƒ^ƒ‹ڈˆ—‚ج‰ü‘P‚ھ•K—v‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB |

| 2015”N8Œژ22“ْپiL‰و‘œپj 9Œژ12“ْپiRGB‰و‘œپj |

|

M17پ@ژUŒُگ¯‰_ پiƒIƒپƒKگ¯‰_پj ‹——£پ@پFپ@ 6,500Œُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@3,300Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ –ٌ7,000Œُ”Nپ|Wikipedia ٹg‚ھ‚èپ@پFپ@46پ~37Œُ”N(43پfپ~35پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚¢‚ؤچہ“ى“lکZگ¯‚جکZ”ش–ع‚جگ¯ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiƒتگ¯پj‚ج–k•û–ٌ8پ‹ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{ Reducer2(پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) LRGBپ@Composite پ@L ‚T•ھپ~18–‡ پ@R 5•ھپ~4–‡ پ@G 5•ھپ~4–‡ پ@B 5•ھپ~4–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

L‰و‘œ‚ًژB‰e‚µ‚½ŒمپAڈH‰J‘Oگü’â‘ط‚إگ°‚êٹش‚ب‚µپB‚و‚¤‚â‚’Z‚¢گ°‚êٹش‚إRGB‚ًژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھٹù‚ةچ‚“x‚ھ’ل‚ژB‰eژٹش‚à’Z‚¢‚½‚ك‚©پAگ¯‰_‚ًچغ—§‚½‚¹‚é‚ئ‰و‘œ’²گ®‚ھ“‚پAM16‚ئ‚حˆظ‚ب‚éگFچ‡‚¢‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB ‚à‚¤ڈ‚µڈإ“_‹——£‚ھ’Z‚¢•û‚ھ‘S‘ج‚ھ‘¨‚¦‚ç‚ê‚ؤƒxƒ^پ[پB |

| 2015”N8Œژ 9“ْ |

‚l16 ژUٹJگ¯’cپ{ژUŒُگ¯‰_ پi‚ي‚µگ¯‰_پj ‹——£پ@پFپ@5,500Œُ”Nپ[2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@4,600Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ –ٌ7,000Œُ”Nپ|Wikipedia ٹg‚ھ‚èپ@پFپ@46پ~37Œُ”N(35پfپ~28پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚¢‚ؤچہ“ى“lکZگ¯‚جکZ”ش–ع‚جگ¯ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiƒتگ¯پj‚ج–k•û–ٌ10پ‹ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{ Reducer2(پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) LRGBپ@Composite پ@L ‚T•ھپ~16–‡ پ@R 5•ھپ~6–‡ پ@G 5•ھپ~6–‡ پ@B 5•ھپ~4–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

چו”•\Œ»‚ھ“‚¢پB‚à‚¤ڈ‚µRGB‚ج–‡گ”‘‚·‚ׂ«‚©پH ƒKƒX•”‚ً‹’²‚·‚é‚ئƒoƒbƒN‚جگF‚ق‚ç‘هپB‚»‚ê‚ئ‚àƒtƒ‰ƒbƒg•âگ³‚ج•s‹ïچ‡‚©پH HST(ت¯جقظ‰F’ˆ–]‰“‹¾پj‚ھ‚P‚X‚X‚T”N‚ة‘¨‚¦‚½پu‘n‘¢‚ج’Œپv پiPillars of Creationپjپiگ¯‚ھ’aگ¶‚·‚éƒGƒٹƒAپj‚ھگ¯‰_‚ج’†‰›‚â‚â‰؛‚ةŒ©‚¦‚é |

|

| 2015”N8Œژ 6پ`7“ْ |

|

‚l20 ژUŒُگ¯‰_ پiژO—ôگ¯‰_پj ‹——£پ@پFپ@5,600Œُ”Nپ[2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@2,200Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ –ٌ5,200Œُ”Nپ|Wikipedia ٹg‚ھ‚èپ@پFپ@18پ~17Œُ”N(29پfپ~27پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚¢‚ؤچہ“ى“lکZگ¯‚جŒـ”ش–ع‚جگ¯ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiƒةگ¯پj‚©‚çگ¼–kگ¼‚ة–ٌ‚Vپ‹ |

ثق¸¾فپ@VC200Lپ{ Reducer2(پ~0.71) چ‡گ¬ڈإ“_‹——£پ@پF 1,278mm SBIG ST-2000XM پ@(-5پژ) LRGBپ@Composite پ@L ‚T•ھپ~16–‡ پ@R 5•ھپ~6–‡ پ@G 5•ھپ~6–‡ پ@B 5•ھپ~6–‡ پ@(2پ~2ثقئف¸قپj |

ژO—ôگ¯‰_‚ًڈإ“_‹——£1,278mm‚إژB‚è’¼‚µپB‚±‚ج•û‚ھ‘S‘ج‘œ‚ً‘¨‚¦‚éژ–‚ھڈo—ˆ‚éپB VIXEN‚جReducer2‚حڈ‰‚ك‚ؤژg—p‚µ‚½‚ھپAST-2000XM‚ئ‘gچ‡‚¹‚é‚ئƒtƒHپ[ƒJƒX‚ھ‚¬‚肬‚è(ؤقغ°ء°جقچإ’Z)OK‚ئ‚ب‚éپB ‘O‰ٌژB‰e‚ـ‚إ”گ¶‚µ‚ؤ‚¢‚½ƒKƒCƒhƒGƒ‰پ[‚حƒKƒCƒh—pCCDپiST-I)‚جƒٹپ[ƒh‚ًŒإ’è‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‰ًڈء‚³‚ꂽ‚و‚¤‚ةژv‚¦‚éپB ژUŒُگ¯‰_‚ھژè‘O‚جˆأچ•گ¯‰_‚ة‚و‚è•ھ‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚éپB ژO—ô‚ئ‚¢‚¤‚و‚èژl—ô‚¾‚ھپcپcپcپB گش‚¢•”•ھ‚ح‹Pگüگ¯‰_پi“d—£ƒKƒX‘جپjپB گآ‚ح”½ژثگ¯‰_پi•ھژq‰_پjپB |

| 2015”N7Œژ 21“ْ |

ƒrƒNƒZƒ“پ@VC200L SBIG ST-2000XM پ@پi-5پژپj RGB Composite R : 5•ھپ~4–‡ G : 5•ھپ~4–‡ B : 5•ھپ~4–‡ (2پ~2ثقئف¸ق) |

”~‰J–¾‚¯پAگ^‰ؤ“ْ‚ئ‚ب‚è‰ُگ°‚إ‚·‚ھپA•—‚ھ‹‚ƒKƒCƒhگ¯‚ھ”ٍ‚ر‚»‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB ƒXƒ‰ƒCƒhپ@ƒ‹پ[ƒt‚جٹJŒû•”‚ًڈo—ˆ‚邾‚¯‹·‚كپA•—‚ج‰e‹؟‚ًڈ‚ب‚‚µ‚ؤ‚و‚¤‚â‚ژB‰eپB ƒoƒbƒN‚جگF‚ق‚ç‚ھ—L‚èپA’²گ®‚ھ‘ه•دپBگ¯‰_‚ج’W‚¢•”•ھ‚ھڈمژè‚•\Œ»ڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB |

||

| 2015”N7Œژ 25“ْ |

|

پ@‚l27 کfگ¯ڈَگ¯‰_ پiˆں—éگ¯‰_پj ‹——£پ@پFپ@820Œُ”Nپ[2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@970Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ –ٌ1,200Œُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@2.26پ~1.13Œُ”N(8پfپ~4پfپj ˆت’uپ@پFپ@‚ح‚‚؟‚ه‚¤چہ‚جƒAƒ‹ƒrƒŒƒI‚ج“ىگ¼ پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ‚P‚Oپ‹ |

ƒrƒNƒZƒ“پ@VC200L SBIG ST-2000XM پ@پi-5پژپj LRGB Composite LپF5•ھپ~16–‡ R : 5•ھپ~6–‡ G : 5•ھپ~6–‡ B : 5•ھپ~6–‡ (2پ~2ثقئف¸ق) |

•—‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا–³‚ƒVپ[ƒCƒ“ƒO—اچDپB ˆہ’è‚بڈَ‘ش‚إژB‰eپB‚µ‚©‚µژلٹ±ƒKƒCƒhƒGƒ‰پ[”گ¶پBƒXƒeƒ‰ƒCƒپپ[ƒW‚V‚إڈCگ³پB |

| 2015”N7Œژ 10“ْپ`11“ْ |

|

M57 کfگ¯ڈَگ¯‰_ پiƒٹƒ“ƒOگ¯‰_پj ‹——£پ@پFپ@2,600Œُ”Nپ[2015—‰ب”N•\, پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Wikipedia پ@پ@پ@پ@پ@پ@2,150Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@ ‘ه‚«‚³پ@پFپ@0.87پ~0.61Œُ”N(83پfپfپ~59پfپfپj |

ƒrƒNƒZƒ“پ@VC200L SBIG ST-2000XM پ@پi-5پژپj LRGB Composite LپF5•ھپ~12–‡ R : 5•ھپ~4–‡ G : 5•ھپ~4–‡ B : 5•ھپ~4–‡ (2پ~2ثقئف¸ق) |

”~‰J‚ج‚ ‚¢ٹش‚ة‚PƒPŒژگU‚è‚جگ°“V‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBڈt‚جگ¯چہپAگ¯‰_‚ح‚à‚¤’·ژٹشکIڈo‚ھ چ¢“ï‚ة‚ب‚ء‚½‚½‚كپA‚ـ‚¾چ‚“x‚ح’ل‚¢‚ھM57‚ً‘_‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB–éٹش‚ج‹C‰·‚ھ25پژ‚à ‚ ‚é‚ج‚إپACCD‚ج‰·“x‚حپ[‚Tپژ‚ـ‚إ‚µ‚©‰؛‚°‚ç‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB •ê‘ج‚ج”’گFلâگ¯‚حژتگ^‚ًٹg‘ه‚·‚é‚ئ’†‰›‚ة‹ح‚©‚ةŒ©‚¦‚éپH |

| 2015”N6Œژ 3“ْ |

|

پ@M104 ‘ب‰~‹â‰ح پiƒ\ƒ“ƒuƒŒƒچ‹â‰حپj ‹——£پ@پFپ@4,600–œŒُ”Nپ[2015—‰ب”N•\, پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Wikipedia پ@پ@پ@پ@پ@ 6,520–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@ ‘ه‚«‚³پ@پFپ@17پ~6.6–œŒُ”N(9پfپ~4پfپj |

ƒrƒNƒZƒ“پ@VC200L SBIG ST-2000XM پ@(-20پژپj ‚kپ@Composite پ@پ@پF5•ھپ~24–‡ |

‚k‰و‘œ‚ًژB‚èڈI‚¦‚q‰و‘œژB‰e’†‚ة“ـ‚è‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB ”~‰J‚à‹ك‚‚¢‚آگ°‚ê‚é‚©•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚½‚ك ˆêگو‚¸‚k‰و‘œ‚ج‚ف‚ً‚t‚o‚µ‚ـ‚·پB |

|

2015”N5Œژ |

|

پ@M51 ‰Qٹھ‹â‰ح (ژqژ‚؟‹â‰ح)پ@ ‹——£پ@پFپ@2,100–œŒُ”Nپ[2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@2,510–œŒُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@2,300پ}400–œŒُ”Nپ|Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@8.2پ~5.0–œŒُ”N(11پfپ~7پfپj |

ƒrƒNƒZƒ“پ@VC200L SBIG ST-2000XM پ@(-20پژپj RGB Composite R : 5•ھپ~4–‡ G : 5•ھپ~4–‡ B : 5•ھپ~4–‡ (2پ~2ثقئف¸ق) |

گ°‚êٹش‚ة’Zژٹش‚إژB‰e‚µ‚ـ‚µ‚½ |

| 2015”N3Œژ 11“ْ |

|

پ@NGC2237 ƒoƒ‰گ¯‰_ ‹——£پ@پFپ@4,600Œُ”Nپ[2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@3,600Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@ 5,000Œُ”Nپ|Wikipedia ٹg‚ھ‚èپ@پFپ@67پ~64Œُ”N(64پfپ~61پfپj |

ƒ^ƒJƒnƒVپ@FS60Q SBIG ST-2000XM IDAS LPS-V4 RGB Composite R : 5•ھپ~8–‡ G : 5•ھپ~8–‡ B : 5•ھپ~8–‡ (2پ~2ثقئف¸ق) |

FS60‚pپi‚†پپ600‚چ‚چپj‚إ‚ح‚ح‚فڈo‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB |

| 2015”N2Œژ 15“ْ |

|

پ@M42 ƒIƒٹƒIƒ“‘هگ¯‰_ ‹——£پ@پFپ@1,300Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@ پ@1,500Œُ”Nپ|JAXA‰F’ˆڈî•ٌفہ°پ@ ٹg‚ھ‚èپ@پFپ@25پ~23Œُ”N(66پfپ~60پf) |

ƒ^ƒJƒnƒVپ@FS60Q SBIG ST-2000XM LRGB Composite L:3•ھپ~16پA5•ھپ~16 R:3•ھپ~8پA5•ھپ~8 G:3•ھپ~8پA5•ھپ~8 B:3•ھپ~8پA5•ھپ~8 (2پ~2ثقئف¸ق) HDRڈˆ— |

کIڈo‚ح5•ھ‚ئ3•ھ‚إچs‚¢پAƒRƒ“ƒ|ƒWƒbƒg‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھ ‚ـ‚¾–Oکa‚ھژو‚èگط‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB “‚¢‚إ‚·‚ثپB چ،Œم‚à‰½“x‚àƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ف‚½‚¢‘خڈغ‚إ‚·پB |

| 2015”N2Œژ 14“ْ |

|

پ@IC434 ”n“ھگ¯‰_ ‹——£پ@پFپ@1,100Œُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@1,300Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹسپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ 1,500Œُ”Nپ|‚®‚ٌ‚ـ“V•¶‘ن ٹg‚ھ‚èپ@پFپ@22.7پ~3.8Œُ”N(60'پ~10پf) |

ƒ^ƒJƒnƒVپ@FS60Q SBIG ST-2000XM LRGB Composite L:5mپ~12 R:5mپ~8 G:5mپ~8 B:5mپ~8 |

ژUŒُگ¯‰_‚جچL‚ھ‚è‚ھ‚و‚•\Œ»ڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌپB ŒûŒa‚U‚ƒ‚چ‚إ‚ح‚ا‚ê‚‚ç‚¢•\Œ»ڈo—ˆ‚é‚à‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH |

| 2014”N12Œژ 22“ْ |

|

پ@M45 ‚·‚خ‚é(جكعشأق½گ¯’cپjپ@ ‹——£پ@پFپ@ 410Œُ”Nپ[2015—‰ب”N•\, پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ440Œُ”Nپ[Wikipedia ٹg‚ھ‚èپ@پFپ@27Œُ”N(100') |

ƒ^ƒJƒnƒVپ@FS60Q SBIG ST-2000XM RGB Composite R:3•ھپ~12 G:3•ھپ~12 B:3•ھپ~12 (2پ~2ثقئف¸ق) |

ڈo—ˆ‰h‚¦‚حڈم‚ئ“¯—l‚إ‚·پB |

| 2014”N12Œژ 9“ْ |

|

پ@M31 ±فؤقغزہق‘ه‹â‰ح ‹——£پ@پFپ@(230–œŒُ”Nپ|2015—‰ب”N•\ پ@پ@پ@پ@پ@پ@2015“V•¶”Nٹس,JAXA‰F’ˆڈî•ٌ پ@پ@پ@پ@پ@پ@¾فہ°پ@) ‘ه‚«‚³پ@پFپ@13پ~4.1–œŒُ”N(191پfپ~62پf) ‹ا•”‹â‰حŒQچإ‘ه |

ƒ^ƒJƒnƒVپ@FS60Q SBIG ST-2000XM LRGB Composite L:3•ھپ~32–‡ R:3•ھپ~12 G:3•ھپ~12 B:3•ھپ~12 (2پ~2ثقئف¸ق) |

ڈ‰‚ك‚ؤ‚ج—â‹p‚b‚b‚cژB‰e‚إ‚·پB کIڈoژٹش‚حژè’T‚è’†‚إ‚·پBŒُٹQ‘ه‚ج‚½‚ك’·‚‚حڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌپB ƒKƒCƒhژB‰e‚àڈ‰‚ك‚ؤپB ‰½‚à‚©‚àژè’T‚è‚إ‚·پB ŒûŒa‚U‚ƒ‚چ‚ئڈ¬‚³‚¢‚½‚كکIڈo‚ح•s‘«‹C–،پHگ¯‰_‚ً•‚‚©‚رڈم‚ھ‚点‚é‚ئƒoƒbƒNƒOƒ‰ƒ“ƒh‚ةگFƒ€ƒ‰”گ¶پB‚±‚ê‚ح’nڈمŒُ‚ج‰e‹؟پH ژتگ^‚ئ‚µ‚ؤ‚ح•s–‘«‹ة‚ـ‚è—L‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‘وˆê•à‚ئ‚µ‚ؤژc‚µ‚ـ‚·پB ‹ا•”‹â‰حŒQ‚ئ‚ح“V‚جگى‹â‰ح‚ھ‘®‚·‚é‹â‰حŒQپB ‰F’ˆ‚جچ\‘¢‚ح ‹â‰حج¨×زفؤپ|’´‹â‰ح’cپ|‹â‰ح’cپ|‹â‰حŒQپ|‹â‰ح |

| 2014”N7Œژ 29“ْ |

|

پ@M13 پ@پ@پ@پ@پ@پ@22,000Œُ”Nپ|2015“V•¶”Nٹس پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@,Wikipedia ‘ه‚«‚³پ@پFپ@98Œُ”Nپi10پf) |

ƒrƒNƒZƒ“پ@VC200L NIKON D7000 کIڈo120•b ISO 1000 7–‡Composite |

ڈ‰‚ك‚ؤ‚ج“V‘ج–]‰“ژB‰e‚إ‚·پB —v—ج‚ھ‚و‚”»‚ç‚ب‚¢‚ـ‚ـژB‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB ƒtƒ‰ƒbƒg•âگ³–³‚µپB |