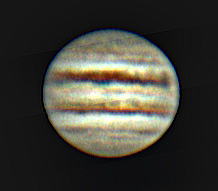

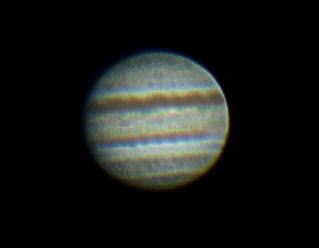

木星

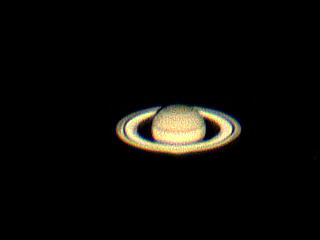

土星

2020年8月5日

撮影機材

VC200L

ZWO

ASI 290MC

color : RGB24

6,117Fr(木星)

5,431Fr(土星)

RegiStax6,、ステライメージ7

場所 : 自宅

惑星の観測結果です

(写真はクリックで拡大)

木星  土星  |

撮影日 2020年8月5日 撮影機材 VC200L ZWO ASI 290MC |

SharpCapture color : RGB24 6,117Fr(木星) 5,431Fr(土星) RegiStax6,、ステライメージ7 場所 : 自宅 |

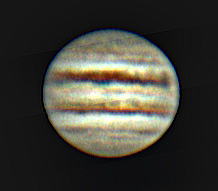

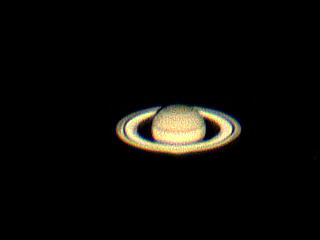

木星  土星  |

撮影日 2019年9月16日 撮影機材 VC200L ZWO ASI 290MC |

SharpCapture color : RGB24 5628Fr(木星) 4825Fr(土星) RegiStax6,、ステライメージ7 場所 : 自宅 |

| 火星 距離 : 5,759万km 視直径 : 24” 光度 : -2.8等 |

撮影機材 VC200L Photon 3倍バーロー ADC+ IR/UVカットFilter(ZWO) ASI290MCカメラ(ZWO) |

撮影日 2018年7月29日 |

撮影日 2018年8月4日 |

撮影日 2018年8月10日 |

|

| SharpCapture color : RGB24 1,586Fr RegiStax6,NeatImage |

FireCapture color :offで撮影後 DebayerでColor化 5,747Fr RegiStax6,NeatImage |

FireCapture color :offで撮影後 DebayerでColor化 NeatImage |

|||

|

|

6,996Fr |  AutoStakkert3.0でスタック、RegiStax6でWavelet処理 AutoStakkert3.0でスタック、RegiStax6でWavelet処理 StellaImage8でスタック、画像処理 |

||

| 7,996Fr |  StellaImage8でスタック、画像処理 |

||||

5月31日 6時34分に火星が衝。今回は10年半ぶりの最接近(スーパーマーズ)です。その3日後に撮影しました。

同日に土星も撮影しましたが、この距離では両方とも視直径は殆ど変らず、火星の光度は土星よりはるかに明るく

木星(-2.0等)とほぼ同じでした。この日22時頃には火星と土星はさそり座近く、木星は西方のしし座に有り

スピカ、アンタレスなど含め賑やかな眺めでした。高度は残念ながらいずれも30°程度と低く高倍率観測には

不向きでしたが……。

空気が澄んで透明度は良かったが、風が強くシンチレーション大でした。気流が良ければもう少し解像度が

良くなると思われます。

①~③の写真で火星の自転(14.63°/1時間)の様子が判ります。

(2016年6月4日記)、(6月5日追記)(6月6日火星、土星位置の誤記修正)